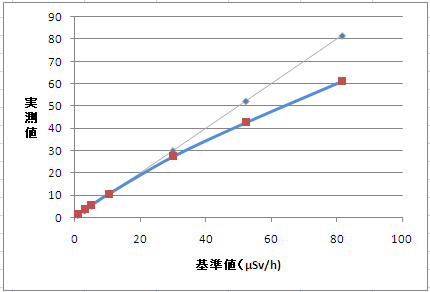

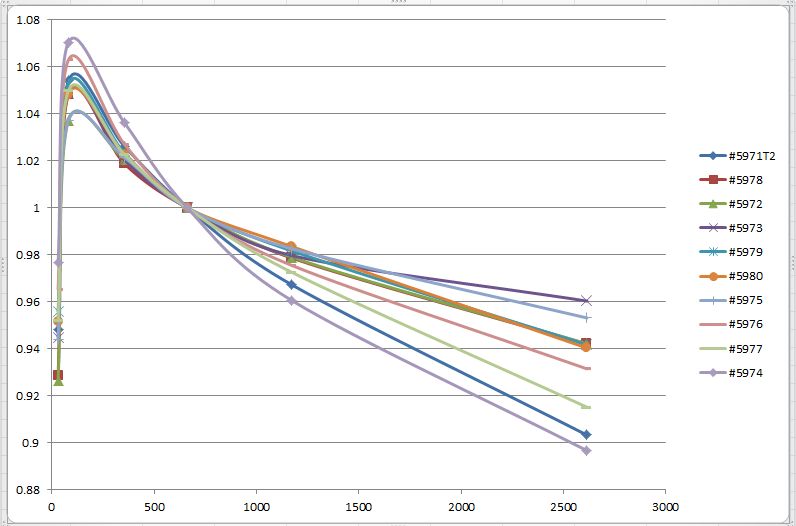

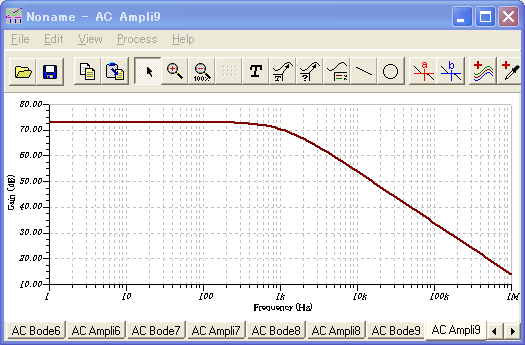

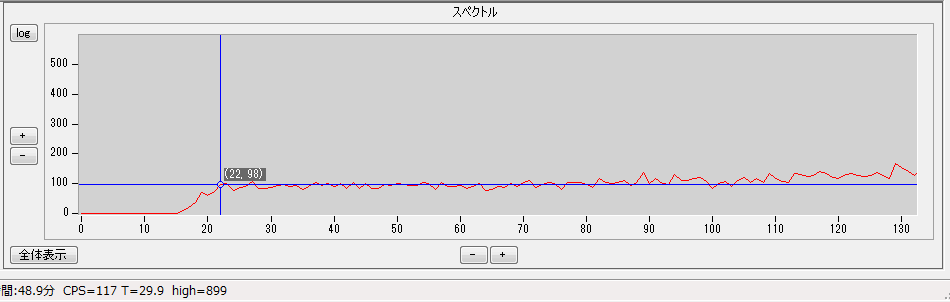

NaIシンチレータの光強度およびフォトマルのゲインは温度により大きく変化します。そのため、温度補正をしないとCs137のピーク位置は温度によりずれてきます。次のグラフはCs137のピークが温度によりどう変化するか測定した結果です。温度を-20℃~50℃の間で変化させその時のCs137の662keVのピークチャンネルを測定しました。 チャンネルは50℃で465の最低となり、-10℃で589の最高となります。その差は124チャンネルで、約150keVに相当する変動幅です。

チャンネルは50℃で465の最低となり、-10℃で589の最高となります。その差は124チャンネルで、約150keVに相当する変動幅です。

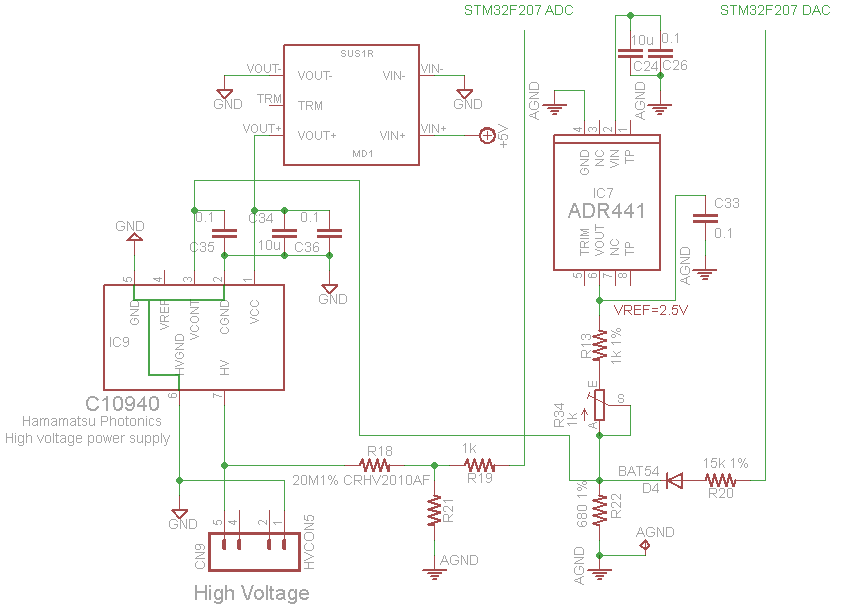

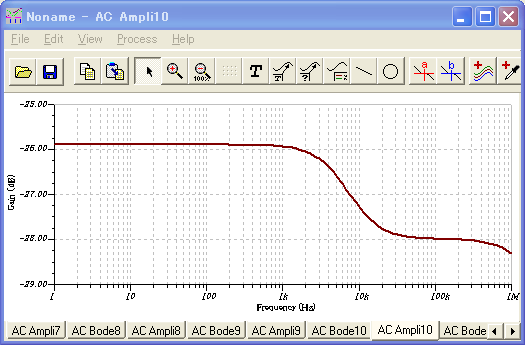

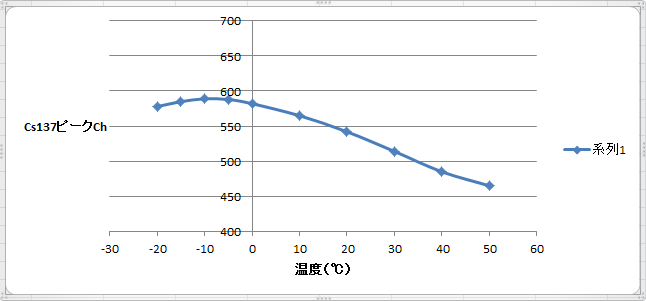

この変動を抑えるためにGeoGamma220ではフォトマルに供給する電圧を温度により変化させて、シンチレータとフォトマルの総合的なゲインが一定になるようにしています。そのため、Cs137のピークが移動しないためにフォトマルにかける電圧を測定したのが次のグラフです。

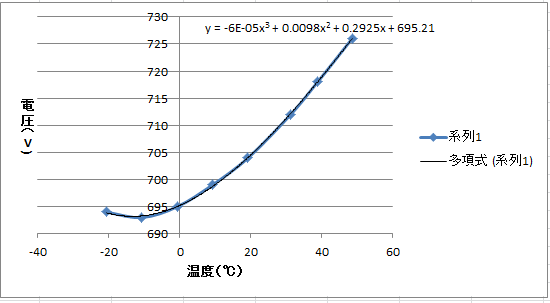

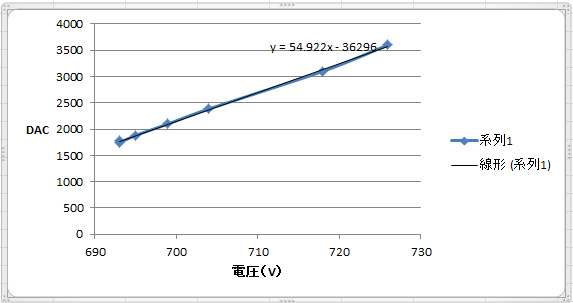

また、この電圧を発生させるためにSTM32のDACにセットする値(0~4096)のグラフも求めておきます。それが次のグラフです。

以上の測定により、ディテクタの温度とDACにセットする値が次の数式で表されます。

V = -6E-05 * t * t * t + 0.0098 * t * t + 0.2925 * t+ 695.21 tは温度(℃)

DAC = 54.922 * V – 36296

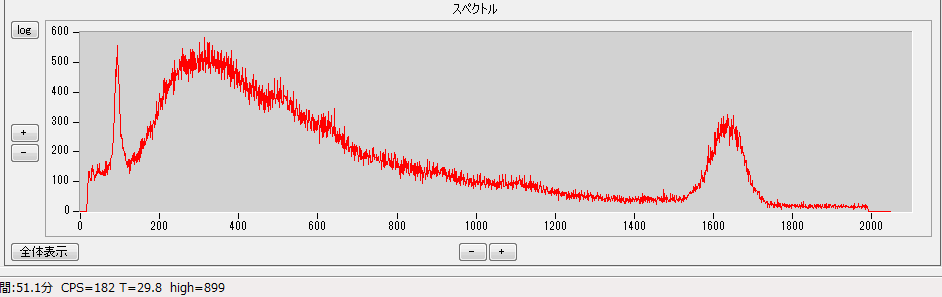

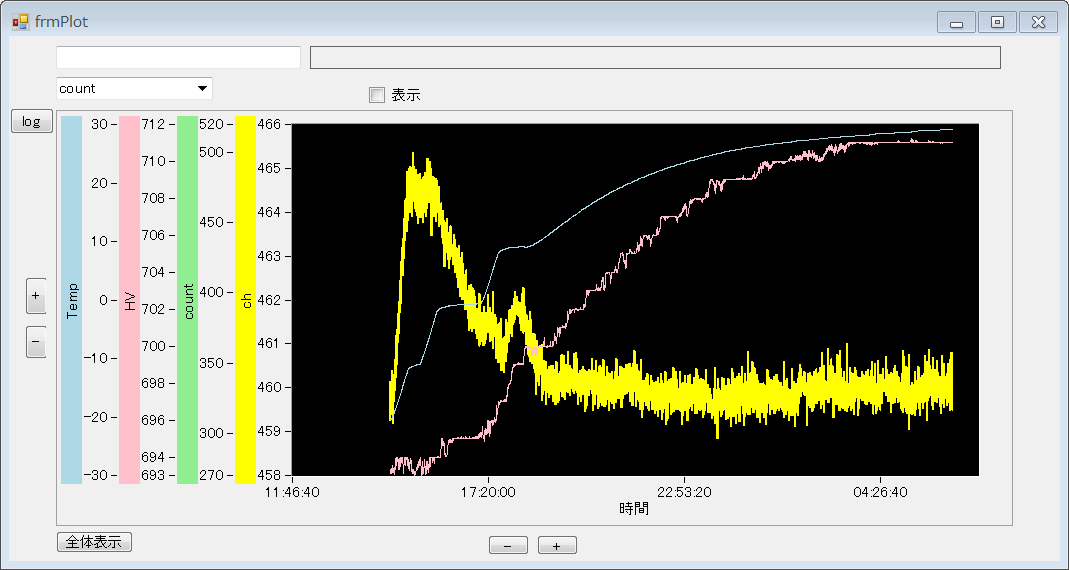

この数式で補正を行い、Cs137のピークの変動を測定したのが次のグラフです。このグラフは温度を-20℃~10℃まで10℃毎に変化させ、その後恒温槽の電源を切り自然に30℃まで温度上昇させたものです。青のラインが温度、ピンクが電圧、黄色がCs137のピークチャンネルです。

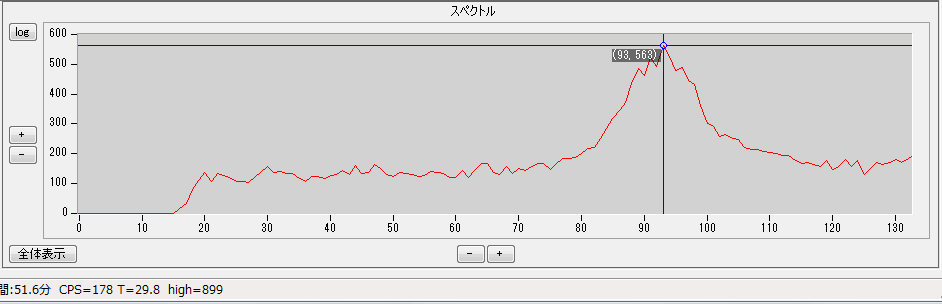

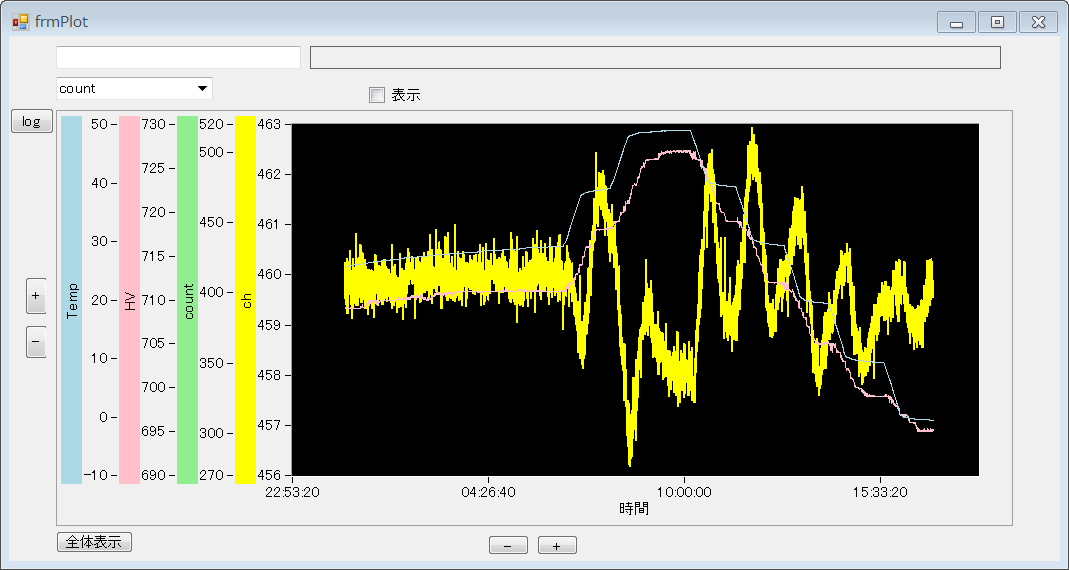

次のグラフは温度を30℃~50℃~0℃と変化させたものです。 以上の結果では-20℃~50℃の範囲でCs137のピークチャンネルは456~465の9チャンネルの変動幅で、割合にすると約±1%に収まるようになりました。

以上の結果では-20℃~50℃の範囲でCs137のピークチャンネルは456~465の9チャンネルの変動幅で、割合にすると約±1%に収まるようになりました。

グラフでは温度が変化した後、少し遅れて電圧が変化しています。これは電圧を決定する温度として、過去40分間の平均温度にしているためです。測定用のサーミスタはディテクタの外側ケースに貼り付けてあり、その温度がシンチレータの内部まで伝わるには時間がかかるので、その時間を考慮しています。

なお、上記の数式はテストしたディテクタにのみ適用できるもので、シンチレータやフォトマルが変われば変更する必要があります。